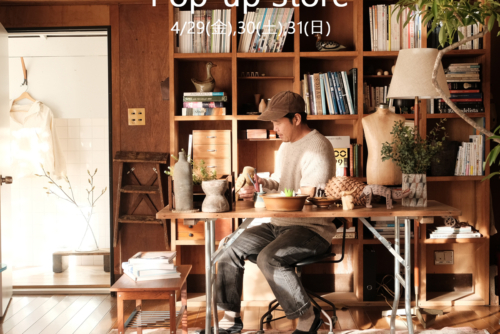

LIFE story No.12

Shoko Yamazaki

〚 暮らしの原点 〛

鶏小屋は先日、家の廃材を利用して完成させた。

その思いをよそに、鶏たちは家に居着き、まだ小屋を使ってくれない。

とても寒かった冬が過ぎ、潤った大地に草花が生き生きとした澄み渡る空のもと、山﨑翔子さんとご主人の祥吾さんが出迎えてくれた。

かんたんにあいさつをしていると、ご近所さんがやってきて、季節の恵みを分けあう掛け合いがはじまった。ここの暮らしでは日常の風景だ。

理想的な生活拠点を探していたころ、新築にしようか、中古物件にしようかと、どちらも選択肢にあった。相談していく中で、古民家だったら家の造りを理解しながら手を入れて住み続けられると思い、飯能市上名栗にある築100年経つ古民家を購入することに決めた。

購入したこの土地は、雑木が生い茂り、家の痛みもあり、家の中はモノで溢れていた。それらを片付けることからはじまった住まいづくりは、しばらくのあいだ自分たちの選択が本当にこれでよかったのか迷いがあった。

その迷いに負けなかったのは、生活の基本が原風景の中にすべてあると強く思っていたからだ。

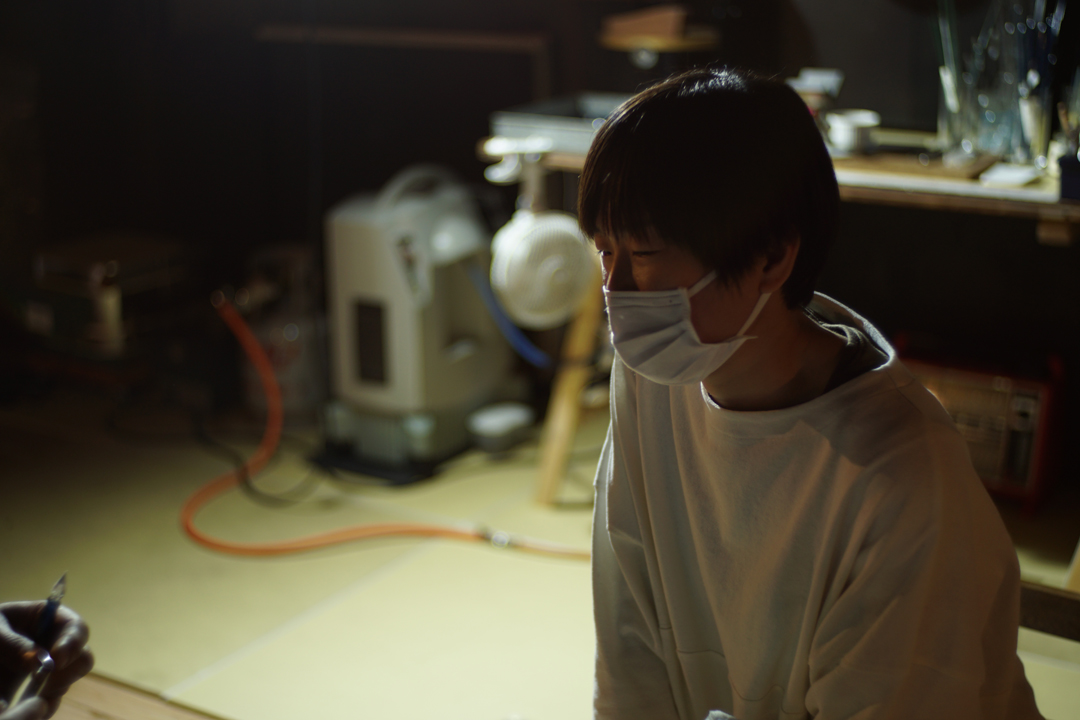

翔子さんと祥吾さんは硝子を通じて知り合った。翔子さんの実家はステンドグラスの工房で、幼いころからずっと硝子は身近にあった。また祥吾さんも美大で硝子を専攻していて、その頃ふたりは出会った。

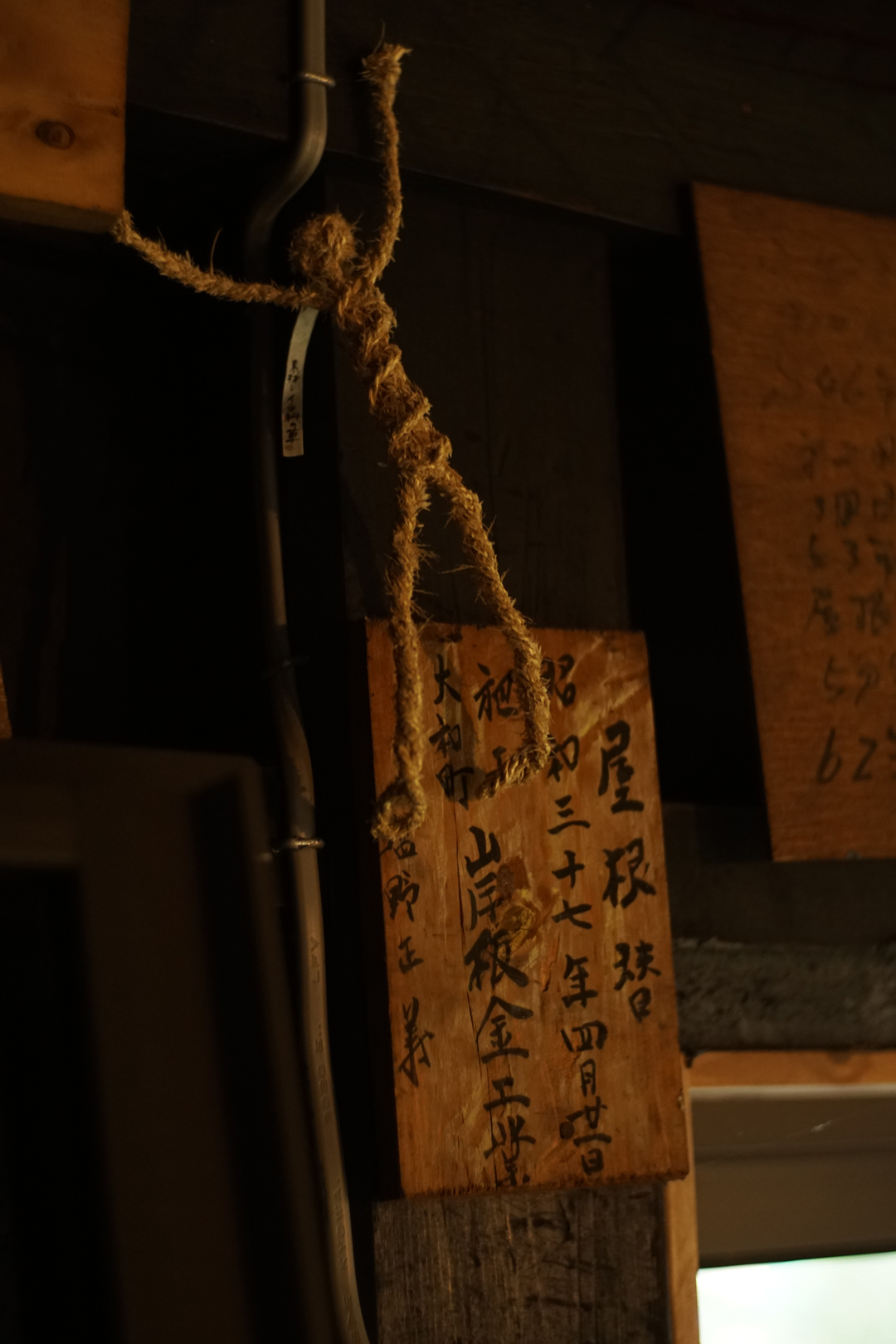

この家の屋号は‘前’。続いてきた歴史の途中に自分たちが入ってきたから、持ち家になっても住まわせてもらっている感覚がある。過去を引き継ぐような気持ちで、ステンドグラスで屋号をつくり直した。

ご主人の祥吾さんは、小学校で図工の先生をしながら休みの日は畑と狩猟をしている。

生活で必要になるものをつくり、自分たちの暮らし方にあわせて古民家に手をいれる。ひとつひとつクリエイティブな感性が活き、この土地に愛着を深めている。

翔子さんの古民家暮らしはあまり細かく考えず楽しそうだ!がはじまりで、起こる問題はやってみてから考えようと思った。

体験したことのない暮らし方に最初は戸惑い、受け止めるための心の余白がなかったが、住みだしてから1年近く経ってだんだんと慣れてきた。

家にあるものには、だいたいのものに背景がある。居間に掛けている時計は、ここの家の床板を利用したもの。京都まで廃材を持って出向き、共感できる木工作家さんにつくってもらった。テーブルの脚はこの家にあった石臼の台を活かしている。ふたりの感性が不要だったものに機能を与え、暮らしの一部として蘇っている。違った形でもこの家に使われれば、語れるストーリーができて、自分たちの記憶に残るものになると祥吾さん。そういったものが身のまわりに増えることで、暮らしを豊かにしてくれる。

もともと養蚕をする場所だった2階に上がっていくと、そこは翔子さんのアトリエとして活かされている。

リノベーションする際、屋根裏から過去改修してきたここの家にまつわる墨書きが出てきた。ここに自分たちが住むために工事に関わってくれた大工さんたちの名前を追加してこの家のお守りにした。

祥吾さんがはじめて狩猟で獲った鹿革と、地元の方からもらったこの周辺で捕らえられた動物の剥製が壁に飾られている。

ただディスプレイされているのではなく、自分たちが本来あるものを大切にする初心を忘れないため、いつも目にする場所に飾っている。

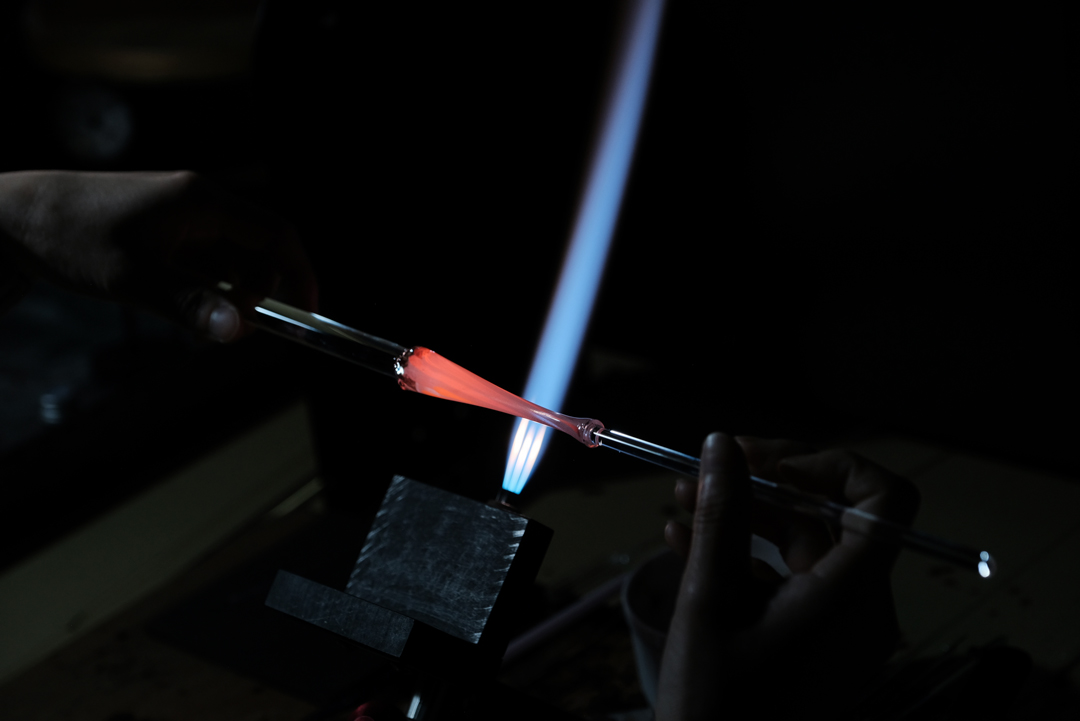

自然が奏でる音だけが聴こえる光と影の中で硝子素材と対峙する翔子さん。

一部を抜いた床からは、あらたな暮らしの営みが顔を覗かせる。

静寂なじかんの中で硝子の輝きは際立っていた。ふだんの暮らしの中では見過ごしてしまうような繊細で印象的な表情をみせる。

細い腕から道具を伝い、自在に変形する硝子の特徴を教えてくれた。

2000℃になるバーナーを操り、まわりから引っ張ったり、潰したりしていると、いつのまにか硝子ペンの形がそこにあらわれた。

昔から硝子に触れることはずっと続けてきたと翔子さん。文房具屋さんで働いていたときも、制作をやめたことはない。仕事をしながら、作品を販売する機会もつくった。

硝子ペンをつくり始めたのは10年前くらいから。グループ展をいっしょにした友だちが硝子ペンを出展してみたらと言ってくれたことがきっかけ。

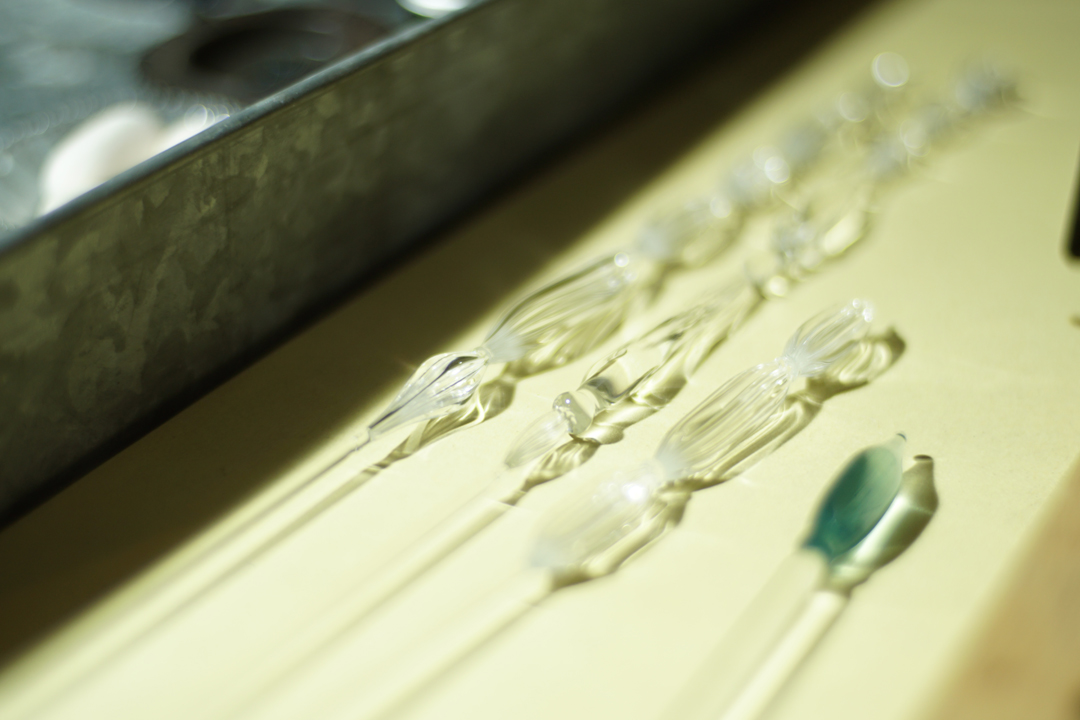

硝子ペンも風鈴も、だれに教えてもらうでもなく、試行錯誤して自分自身が納得できるでき栄えを模索した。塩梅を見極めながらつくっても、完成してみないとそれがものとしてちゃんと機能するかわからない。何年繰り返しても、硝子はそうかんたんに納得できるものにさせてくれない。

制作過程の中から生まれた、なにげなく手元に残しているカタチがたのしそうに戯れている。硝子には繊細で、澄んでいて、透き通るようなじかんが流れている。

かつて自分を探して道に迷っていたとき目にした原風景。自分が歩いている力は、この風景の中から生まれているんだと心に感じた記憶がはっきりと残っている。

自然から肉や野菜を享受するようになり、お金の縛りから解放された。

食や暮らしも自分たちで手をかけていくからこそ感じ取れるものがある。

ふたりの暮らしは硝子のように澄んでいて、里山の未来を見通すかけがえのないじかんを毎日つくっている。

日時 _ 2021年4月10日

場所 _ 飯能市上名栗

LIFE story _ Shoko Yamazaki

photo _ Toshiyuki Matsumura

writer _ Yuta Watanabe

日時 _ 6/19(土) – 梅雨明け

場所 _ REFACTORY antiques